豊橋市南海トラフ地震被害予測調査

~調査結果の概要及び今後の地震防災・減災対策について~

平成26年8月28日 豊橋市防災会議公表

1.調査対象とした地震・津波

|

項目

|

過去地震最大モデル

|

理論上最大想定モデル

|

|

概要

|

・南海トラフで繰り返し発生している地震・津波のうち、発生したことが明らかで大きいもの(宝永地震、安政東海地震、安政南海地震、昭和東南海地震、昭和南海地震の5地震)を重ね合わせたモデルです。

・本市の地震・津波対策を検討する上で重要な想定としました。 |

・南海トラフで発生する恐れのある地震・津波のうち、千年に一度、あるいはそれよりもっと発生頻度が低いものです。

・「命を守る」という観点で想定外をなくすことを念頭に地震対策を講じることが不可欠であることから、あらゆる可能性を考慮して想定した最大クラスの地震・津波モデルとして設定しました。 |

|

地震の規模

|

内閣府にて検討中*1

|

マグニチュード9.0(津波9.1)

|

|

最大震度

|

震度6強

|

震度7

|

|

津波到達時間 *2

(津波高 30cm)

|

三河湾側

|

太平洋側

|

三河湾側

|

太平洋側

|

|

最短77分

|

最短7分

|

最短77分

|

最短4分

|

|

最大津波高*3

|

2.7m

|

6.9m

|

2.9m

|

19.0m

|

|

留意事項

|

・今回の調査は、一定の条件のもとに本市の被害について想定を行ったものです。実際に発生する地震の規模、揺れや津波の発生状況は、必ずしも想定どおりのものとなるとは限りません。

・本調査では、複数の検討ケースの中から、本市全体で被害が最大となるケースを中心に想定結果を掲載しています。 |

*1 愛知県が内閣府と方針等について相談しながら検討した震源及び波源モデルであり、愛知県と本市の整合性を図るため準用することとした。全体の地震規模等については、現在内閣府にて検討中である。

*2 沿岸津波の到達時間は、高さ30cmの津波が地震発生後、陸域に最短で到達するまでの時間を言う。

*3 最大津波高は、東京湾平均海面(T.P.±0m) から想定津波水位までの高さの最大値を言う。なお、最大津波高には、初期潮位として三河湾沿岸における朔望平均満潮位(T.P.=1.0m)を加味して算出している。

2.ハザードの想定結果

|

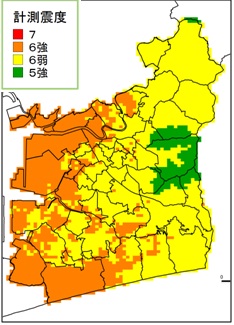

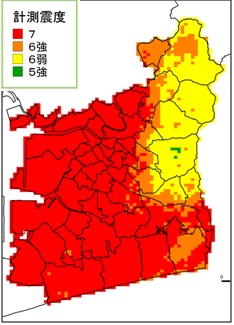

震度分布図

|

|

過去地震最大モデル

|

理論上最大想定モデル

|

|

( PDFファイル/3638KB )

|

( PDFファイル/3645KB )

|

| 平成15年度に行った地震被害予測調査では本市の最大震度は6強でしたが、「理論上最大想定モデル」では、市内のほぼ全域が震度7と想定されています。建物の耐震化や家具の転倒防止など「命を守る」ための事前の対策を着実に実施し、「大地震」に備える必要があります。 |

|

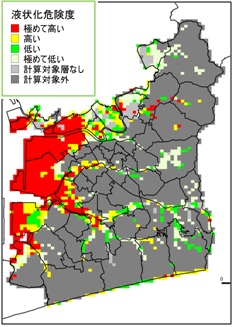

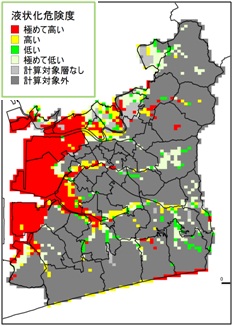

液状化危険度分布図

|

|

過去地震最大モデル

|

理論上最大想定モデル

|

|

( PDFファイル/3694KB )

|

( PDFファイル/3689KB )

|

| 液状化の危険度は、三河湾沿岸の埋め立て地や河川沿岸の低地部において極めて高くなると想定されています。電気・ガス・水道などのライフラインの耐震化や緊急輸送道路・避難路等の液状化対策など、「災害に強いまちづくり」を推進する必要があります。 |

|

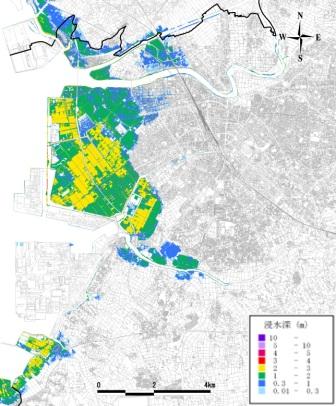

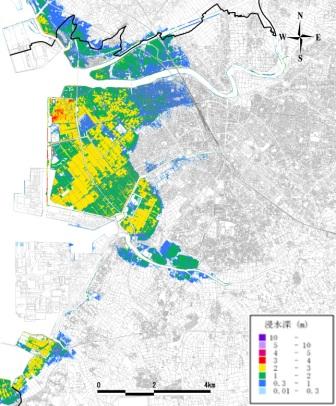

津波浸水想定域及び最大浸水深分布図

|

|

過去地震最大モデル

|

理論上最大想定モデル

|

|

( PDFファイル/5585KB )

|

( PDFファイル/5565KB )

|

|

〔堤防条件〕

地震発生と同時に、盛土構造物(土堰堤)は、耐震化の程度、もしくは液状化可能性に応じ沈下量を設定し、越流によって破壊。コンクリート構造物は耐震化の程度に応じて沈下量を設定。 |

〔堤防条件〕

地震発生と同時に、盛土構造物(土堰堤)は、75%沈下し越流によって破壊。コンクリート構造物は倒壊。

〔津波ケース〕

1,6,7,9の重ね合わせ |

| 三河湾側への30cm以上の津波の到達時間は最短で約77分後と想定されています。強い揺れを感じたら、すぐに避難を開始することが重要です。そのためにも、標高の高い場所や逃げ遅れた際の津波避難ビルの場所などを確認するとともに、あらかじめ自分は、家族は、どこへ逃げるかを決めておくことが重要です。 |

*詳細な防災情報マップをご覧になりたい方は…「ちずみる豊橋」をご覧下さい。

「ちずみる豊橋」とは...

地図を利用して豊橋市の地域情報や行政情報をインターネットを通じて公開・提供するサイトです。

ちずみる豊橋URL

http://www2.wagmap.jp/toyohashi/G0303A

「防災情報マップ」をクリックすると、豊橋市内の下記防災情報を検索できます。

・避難所マップ

・地震・津波ハザードマップ

・土砂災害情報マップ

・河川浸水想定マップ

・緊急輸送道路・緊急道路 |

|

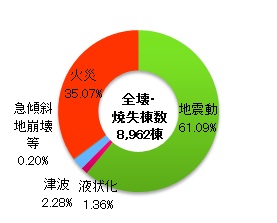

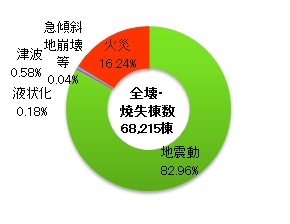

3.被害予測結果(全市)

|

区分

|

過去地震最大モデル

|

理論上最大想定モデル

|

|

建物被害

【全壊・焼失棟数】

|

地震動

|

5,475棟(61.09%)

|

56,592棟(82.96%)

|

|

液状化

|

122棟(1.36%)

|

125棟(0.18%)

|

|

津波

|

204棟(2.28%)

|

395棟(0.58%)

|

|

急傾斜地崩壊等

|

18棟(0.20%)

|

25棟(0.04%)

|

|

火災

|

3,143棟(35.07%)

|

11,078棟(16.24%)

|

|

合計

|

8,962棟

※2

|

68,215棟

※3

|

|

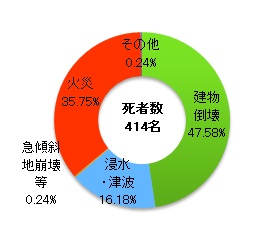

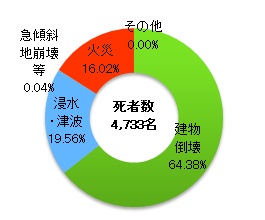

人的被害

【死者数】

*1

|

建物倒壊

|

197人(47.58%)

|

3,047人(64.38%)

|

|

浸水・津波

|

67人(16.18%)

|

926人(19.56%)

|

|

急傾斜地崩壊等

|

1人(0.24%)

|

2人(0.04%)

|

|

火災

|

148人(35.75%)

|

758人(16.02%)

|

|

その他

|

1人(0.24%)

|

0人(0%)

|

|

合計

|

414人

※2

|

4,733人

※4

|

*1 浸水・津波による死者は、早期避難率が低い場合

*2 冬・夕方発災

*3 冬・夕方発災、地震動:東側ケース、津波:ケース1

*4 冬・深夜発災、地震動:東側ケース、津波:ケース1 |

・今回の 被害予測結果は、中央防災会議及び愛知県の手法に従い、建物棟数データに被害率(県下一律)を乗じて算出したものです。

・本市では、大規模地震に備え、住宅の防災・減災化として積極的に建築物の耐震化に取り組んできました。その結果、平成25年4月時点で市内における住宅の耐震化率は88.8%まで高まっています。

・また、豊橋市建築物耐震改修促進計画において、今後、平成32年度までの耐震化率の目標を95%に設定し、さまざまな補助制度等により更なる耐震化を目指しています。 |

|

全壊・焼失原因別内訳

|

|

過去地震最大モデル

|

理論上最大想定モデル

|

|

_ |

|

|

死亡原因別内訳

|

|

過去地震最大モデル

|

理論上最大想定モデル

|

|

|

|

| 東日本大震災の津波による甚大な被害の状況から、本市においても津波による建物被害・人的被害を危惧する声が多数寄せられています。しかし、今回の被害予測調査結果では、本市における建物被害・人的被害双方に共通することとして、非常に強い揺れに伴う建物倒壊や倒壊した建物の下敷きとなり死亡するケースが圧倒的に多く、また、火災による被害が大きいことが浮き彫りになりました。 |

4.減災効果の想定で前提とした対策項目

| (1)対策項目 |

(2)減災効果 |

1.建物の耐震化率100%の達成

2.家具の転倒・落下防止対策実施率100%の達成

3.全員が発災後すぐに避難開始

4.津波避難ビルの有効活用

5.出火防止対策の推進

6.初期消火対策の推進 |

1.建物被害 約4割~約5割減少 |

| 2.人的被害 約4割~約8割減少 |

地震・津波から身を守るためには、建物の倒壊や家具等の転倒による怪我や自力脱出が困難な状況を回避し、安全に避難することが大前提です。そのためにも、建物の耐震化や家具の転倒防止などを推進することが最も重要であり、効果のある対策になります。

また、各家庭での「自助」、地域やNPOによる「共助」、そして国や県、市などによる「公助」など、さまざまな主体が総力をあげ「命を守る」ことを最優先課題とし、事前の対策を着実に進めることが、被害軽減に大きな役割を果たすことになります。 |

5.「命を守る」ための事前の備えについて

| (1)住宅の耐震化 |

自宅を地震から守るため、耐震診断で自宅の弱点を把握し、必要なところを補強するなど、すぐに地震対策を進めましょう。建物の耐震対策として、耐震化を支援する下記の補助制度があります。また、市役所建築物安全推進室(電話0532-51-2579)では耐震診断・耐震改修の相談を随時受け付けています。

■木造住宅無料耐震診断(下記の1~4をすべて満たす建物が対象です。)

1.昭和56年5月31日以前に着工された建物

2.木造住宅の在来構法・伝統構法の建物

3.一戸建て住宅、店舗等併用住宅

4.現在、人が住んでいる建物

■診断の結果、耐震性が低かった場合、以下の4つの補助制度があります。

1.木造住宅耐震改修工事費補助

2.木造住宅段階的耐震改修工事費補助

3.木造住宅解体工事費補助

4.耐震シェルター整備費補助

(各補助制度の上限は年度によって異なりますので、ご確認下さい。)

■非木造住宅

1.非木造住宅の耐震診断費補助制度(上限 診断対象経費の3分の2以内の額)

2.非木造住宅の耐震改修費補助制度(補助金額は構造形式・建物規模により異なります。詳細については建築物安全推進室にお問い合わせください。)

*制度内容は、平成26年4月現在のものです。 |

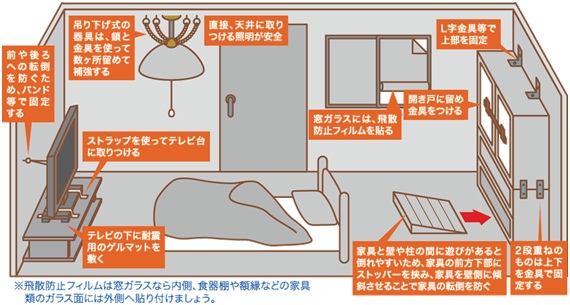

| (2)家具の転倒・落下防止 |

地震の時は、たとえ建物が無事でも、食器棚や冷蔵庫の転倒、テレビや電子レンジ、照明器具等の落下など、普段使用する家具が凶器となる場合があります。家の中を見渡して、事前に転倒・落下防止対策をしておきましょう。

|

| (3)飲料水・食料の備蓄 |

| 南海トラフ地震発災時においては、通常なら期待できる物資の流通などの社会的な支援が十分機能しない恐れがあります。各家庭の備蓄においては、従来3日分の確保をお願いしているところですが、内閣府も推奨しているように7日分以上の飲料水・食料の備蓄をお願いします。 |